高校無償化ともいわれる、就学支援金制度。

大きな負担になりかねない授業料を国が支援してくれる制度ですが、詳しくわからない方も多いのではないでしょうか。

今回は「高校無償化」についてわかりやすく解説していきます。

学費負担を軽くできる可能性がありますから、ぜひ目を通してみてくださいね。

高校の授業料無償化とは

国には「就学支援金制度」があります。

なかでも「高等学校等就学支援金制度」は、条件を満たせば公立私立問わず支援してくれる制度です。

返済は不要であり、多くの家庭の教育費負担軽減に貢献しています。

教育が均等にいきわたるよう、国が支援してくれるわけですね。

支給額によっては、実質授業料無償化となります。

2020年度から支援金が引き上げられた

高等学校等就学支援金制度は、2020年度より支給上限額が引き上げられました。

全国の私立高校の平均授業料水準を満たすよう引き上げられたため、実質無償化といわれるようになったのです。

例えば、世帯年収270万円未満の場合、かつての支給額は29.7万円でした。

しかし引き上げられたことにより、支給額は年額39.6万円に。

多くの家庭にとって嬉しい出来事といえますね。

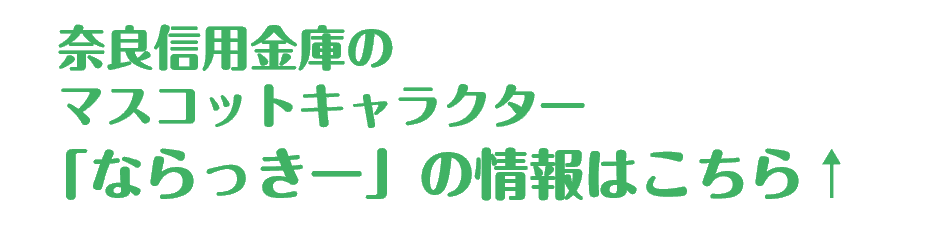

就学支援金の仕組み

就学支援金は、学校側が生徒の代わりにお金を受け取り授業料に充てています。

保護者や生徒が直接受け取るわけではない点に注意しましょう。

国から各都道府県に支援金が交付され、各都道府県から高校に支援金が交付される仕組みです。

実質高校の学費が無償化となる対象は?

高校無償化、つまり就学支援金はぜひとも活用したい制度ですよね。

しかし国もお金が無限にあるわけではありません。

支援を受けるためにはある程度の条件を満たす必要があります。

自分と比較しつつ、条件を確認してみましょう。

受給資格

支援金を受け取るためには、以下2つの条件を満たす必要があります。

- 在学要件

- 所得要件

それぞれ詳しく見ていきましょう。

在学要件

日本国内に在住し、下記の学校に在学している方が対象となります。

- 高等学校(全日制・定時制・通信制)

- 中等教育学校の後期課程等

高校等をすでに卒業している方や、3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している方は対象外です。

所得要件

以下の計算式で計算される金額が、304,200円未満である方が対象です。

「保護者等の市町村民税の課税標準額」×6%ー「市町村民税の調整控除の額」

※政令指定都市の場合、「市町村民税の調整控除の額」に3/4を乗じて計算

保護者に一定以上の所得があれば、受給対象からは外れます。

また両親それぞれ収入がある場合、2人の合算額が判断基準です。

収入がある方、ではなく2人の合算である点に注意しましょう。

支給額の判定基準は?

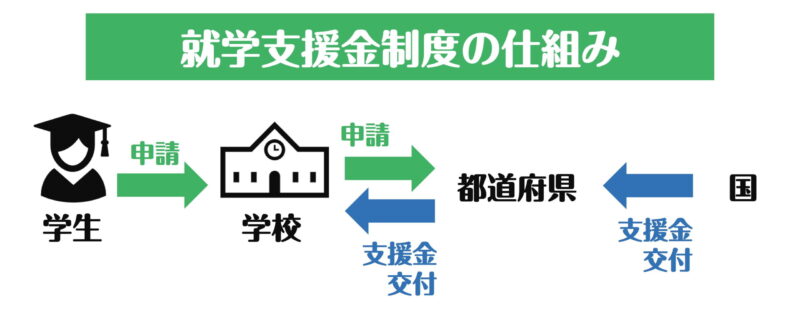

就学支援金がいくらになるかは、公立・私立、世帯収入によって変わってきます。

支給額の判定基準を確認してみましょう。

公立高校の場合

公立高校の場合、支給額は月額9,900円です。

年額でいえば118,800円であり、国公立である高校の授業料が年額118,800円であることを考えれば実質授業料無償化といえますね。

公立高校(定時制)の場合は月額2,700円、公立高校(通信制)で月額520円、国立・公立特別支援学校の高等部は月額400円となっています。

私立高校(全日制)の場合

私立高校(全日制)の場合、支給額は年額118,800円と年額396,000円の2パターンがあります。

どちらになるかは下記計算式がいくらになるか次第。

「保護者等の市町村民税の課税標準額」×6%ー「市町村民税の調整控除の額」

※政令指定都市の場合、「市町村民税の調整控除の額」に3/4を乗じて計算

計算の結果、304,200円未満なら支給額は年額118,800円です。

結果が154,500円未満になると、支給額は年額396,000円となります。

文部科学省によれば、支給額がいくらになるかは下記の年収が目安となっています。

| 子の人数 | 11万8,800円の支給 | 39万6,000円の支給 | |

|---|---|---|---|

| 両親のうち 一方が働いて いる場合 |

子2人(高校生・高校生) 扶養控除対象者が2人の場合 |

~約950万円 | ~約640万円 |

| 子2人(大学生・高校生) 扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合 |

~約960万円 | ~約650万円 | |

| 両親共働きの 場合 |

子2人(高校生・中学生以下) 扶養控除対象者が1人の場合 |

~約1,030万円 | ~約660万円 |

| 子2人(高校生・高校生) 扶養控除対象者が2人の場合 |

~約1,070万円 | ~約720万円 | |

| 子2人(大学生・高校生) 扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合 |

~約1,090万円 | ~約740万円 |

※⽀給額は、私⽴⾼校(全⽇制)の場合

※⼦について、中学⽣以下は15歳以下、⾼校⽣は16~18歳、⼤学⽣は19~22歳の場合

※給与所得以外の収⼊はないものとし、両親共働きの場合、両親の収⼊は同額として計算した場合

(出典:文部科学省「私立高校授業料実質無償化リーフレット」)

就学支援金の手続きの流れ

学費無償化をしたいのであれば、就学支援金制度に申請する必要があります。

実際の手続きの流れや、必要なものを確認していきましょう。

- 申請する

- 収入状況の登録

- 受給資格の認定

- 本人の代わりに学校が支援金を受け取る

STEP1:申請する

入学時に学校から、就学支援金制度についての案内があります。

申請は原則オンラインのため、スマホかパソコンで行いましょう。

申請した月から支給開始となるため、あとから遅れて手続きをしないように注意してください。

「高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien」から申請が可能です。

STEP2:収入状況の登録

申請時、必要書類を提出しなければなりません。

事前に手元に準備しておきましょう。

必要になる書類は以下の通り。

- 受給資格認定申請書

- 保護者等のマイナンバーがわかる書類

学校の案内をきちんと確認して、必要書類を用意しましょう。

受給資格認定申請書は学校を通じて配布されます。

マイナンバーがわかる書類については、基本的に親権者全員分が必要です。

オンラインの場合、マイナンバーカードの読み取りや、個人番号の入力をすれば収入状況が登録できます。

STEP3:受給資格の認定

申請された情報をもとに、各都道府県が受給資格の認定をします。

受給資格がない場合は、当然認定されません。

毎年7月頃には、世帯の所得情報(課税額)が更新されるため、改めて収入状況の届け出が必要です。

しかし、過去にマイナンバーを提出した場合など手続きが不要になるケースもあるため、学校に確認してみましょう。

STEP4:本人の代わりに学校が支援金を受け取る

問題なく手続きが完了すれば、本人の代わりに学校へ支援金が配布されます。

授業料が就学支援金によって相殺され、無事学費の無償化達成です。

細かい部分でわからないところが出てきたら、学校や各都道府県の窓口に相談してみましょう。

他の支援制度も活用しよう

実際の高校生活では、授業料以外にもさまざまな場面でお金が必要になってきます。

制服代や修学旅行費、部活動によっても費用がかかってくることに。

学校によってかかってくる費用も変わってきますから、入学前にいくらくらいかかるのか確認しておくのがおすすめです。

特にチェックしておきたいのが、奨学給付金や地方自治体からの支援制度。

少しでも負担を軽くするために、利用できる制度はしっかり活かしていきたいですね。